けん玉は昔ながらのおもちゃですが、今では集中力やリズム感を育てる教材としても注目されています。

ですが、いざ子どもにけん玉をやらせたいとは思ったものの、自分も初心者だから教えられるか不安という人もいるのではないでしょうか。

この記事では、けん玉を練習するうえでおすすめのステップや、初心者でも続けやすいコツ・モチベーションを維持する工夫を紹介します。

親子で一緒に楽しみながら成長を感じられるよう、わかりやすく解説していきます。

目次

けん玉練習は“遊びながら上達”が基本!

けん玉は「練習」というより「遊び」として取り組むほうが、継続しやすく上達も早いです。

子どもはゲームに挑戦しているとき、自然に集中できている状態です。

保護者も一緒に遊ぶ気持ちで取り組んで、練習が日常の楽しみとなるように心がけましょう。

なぜ遊びながらの練習が上達につながるのか?

遊びとして取り組むと、失敗しても「もう一回!」と自然にリトライしたくなります。

これが繰り返されることで技術の習得につながり、けん玉への苦手意識も減るという、良い循環を作ることができます。

だから、遊びの延長にある楽しさを感じさせる環境作りは、とても大切なポイントです。

年齢や経験に合わせて楽しく続ける練習方法とは?

小さな子どもは「皿に玉を乗せる」だけのシンプルな遊びから始めると取り組みやすいでしょう。

一方で、大人や経験者は「とめけん」や「もしかめ」といった技を加えることが、飽きずに練習を続けるコツとなります。

年齢やスキルに応じた工夫を取り入れることが、長く楽しむ秘訣です。

けん玉初心者の練習におすすめの3ステップと3つのコツ

初心者が上達を実感するためには、段階的に進めることが大切です。

いきなり難しい技に挑戦するのではなく、成功体験を積み重ねながらステップアップしていきましょう。

ここでは初心者向けの練習ステップと、知っておくと上達がスムーズになるコツをご紹介します。

初心者におすすめの基本練習ステップ3選

けん玉の練習を始めるときに大切なのは、順序を踏んで取り組むことです。

基本から少しずつ挑戦していくことで成功体験を得やすくなり、「楽しい!」につながります。

まずは初心者でも取り組みやすい3つの代表的なステップを紹介します。

Step1:まずは「大皿」「小皿」で基本の感覚をつかむ

「大皿」とはけん玉の一番大きな皿に玉を乗せる技で、「小皿」はそれより小さな皿に玉を乗せる技です。

玉を上下に動かしながら皿に乗せることで、けん玉の重みやタイミングを体で覚えることができます。

最初は玉を高く上げすぎず、膝を軽く使って優しく受け止めるようにすると成功しやすいです。

Step2:「とめけん」にチャレンジして精度を磨く

「とめけん」は、玉を真上に引き上げてけん先に刺す基本技で、初心者が次に挑戦するのにぴったりです。

玉の穴をけん先に合わせるには、玉の軌道をまっすぐ上げることが重要で、視線を穴の部分に集中させると成功率が高まります。

何度も繰り返すうちに動作の精度が磨かれ、成功したときの達成感も大きく味わえるでしょう。

Step3:「とめけん→もしかめ」など、連続技につなげてみる

基本ができるようになったら「とめけん」から「もしかめ」への連続動作に挑戦してみましょう。

「もしかめ」とは、大皿と小皿に交互に玉を乗せ続ける技で、リズムと集中力が求められます。

動作を組み合わせることでリズム感が育ち、けん玉の面白さも広がり、達成感が増えることで、さらに練習が楽しくなります。

けん玉上達のための3つのコツ

けん玉はただ数をこなすだけでは上達しにくく、ちょっとした工夫や意識の持ち方のコツをつかむことが大切です。

特に初心者にとっては「リズム」「視線」「体の使い方」といった基本的なポイントを押さえることが、技の成功率を高める近道です。

続いては練習の質を高め、長く楽しみながら続けられる3つのコツを解説します。

コツ①:リズムに乗って練習しよう

まず最初のコツは、けん玉を動かすタイミングです。

一定のリズムを意識して玉を動かすと、タイミングが取りやすくなります。

メトロノームや音楽に合わせて練習すると、自然に体が動きやすくなるのでおすすめです。

コツ②:視線は手元だけでなく玉と皿を交互に見る

けん玉が上手にできない初心者は手元だけを見てしまっていることが多いです。

手元だけを見るとタイミングを逃しやすいため、玉と皿を交互に確認する、という視線の使い方になるよう注意してください。

視線を上手に使えるようになると動作が安定し、成功率が大幅にアップします。

コツ③:体全体でけん玉を支える意識を持つ

最後のコツは、体全体の使い方です。

膝を曲げたり伸ばしたりして体全体を使うと、玉の動きをコントロールしやすくなります。

腕だけでけん玉を操作しようとするとすぐに疲れてしまいますが、体幹を意識することで、体の軸が安定し、体力のない小さい子も練習を続けやすくなるでしょう。

けん玉の練習にあると便利な道具や工夫

「コツがわかったから、けん玉を始めてみたくなった!でも、まず何から準備したらいい?」

と思った人のために、次に、道具選びのコツや練習にぜひ取り入れてもらいたい工夫を紹介します。

このポイントをおさえて、楽しくけん玉の練習を開始しましょう。

けん玉の選び方:初心者には木製が◎

初心者が最初に選ぶなら、木製のけん玉がおすすめです。

玉の重みやバランスが安定しているため、動きに慣れるのに向いています。

公式認定のものを選ぶと、サイズや重さが基準に沿っているため安心です。

動きやすい服装・安全な場所を選ぼう

けん玉は膝や腰を使う動作が多いため、動きやすい服装で行うとストレスなく練習が続けられます。

さらに、周囲に障害物がない場所を選べば、けん玉が飛んでしまったときにも安全です。

屋内外にかかわらず、広めのスペースを確保してから、練習を始めましょう。

練習記録をつけるとモチベーションUP

始めたばかりでけん玉がなかなか上手に出来ない期間の最大の難関は「もうやりたくない!」というモチベーションの急低下です。

これを防ぐために、成功回数や挑戦した技をノートに書いたり、動画で撮影して残したり、上達が目に見えて分かるようにしておきましょう。

小さな成長を実感できることが、練習のモチベーション維持の秘訣です。

けん玉×体幹で運動を楽しもう!

けん玉はその見かけ以上に、体全体を使って行う遊びです。

実際に、けん玉は体幹を鍛える効果があったり、「見る力」を鍛えるビジョントレーニングというトレーニングにも役立ちます。

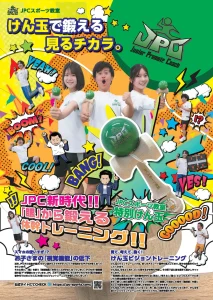

ただの遊びで終わらせず、日常生活やスポーツに生かせるけん玉を行いたいなら、JPCスポーツ教室がおすすめ!

カリキュラムの一部にけん玉を使用しているため、けん玉に興味があるお子さまも楽しめるはずです。

JPCスポーツ教室の詳細はこちらからビジョントレーニングが気になる方は、こちらの記事もご覧ください!

ビジョントレーニングとは?子どもの集中力や運動能力を高める方法けん玉の練習を楽しく続けるコツ!初心者におすすめのステップとトレーニング方法|まとめ

けん玉の練習は「遊びながら楽しむこと」が上達の最大のポイントです。

大皿や小皿で玉を乗せるシンプルな動作から始め、「とめけん」で成功の喜びを味わい、「もしかめ」でリズムよく続けられるようになると、まるでゲームをクリアしていくように達成感がどんどん積み重なっていきます。

木製けん玉の温かみを感じながら、親子で「次はどこまでできるかな?」と挑戦を重ねれば、練習は日常のワクワクした冒険に変わっていきます。

失敗しても笑い合いながら何度でもやり直せる。

その繰り返しの中で、上達を目指すだけでなく子どもの自信や親子の楽しい思い出も作りながら、楽しい時間をけん玉とともに過ごしてみませんか?

JPCスポーツ教室の詳細はこちらから

羽島本店

経歴

岐阜県内の幼稚園、保育園で体操指導員として2010年より10年間指導にあたり、現在JPCスポーツ教室羽島本店の指導員として在籍中。

SV(スーパーバイザー)として主に愛知エリア・九州エリアの店舗管理を行う。

資格

KOBA式体幹トレーニング Sライセンス

NESTA キッズコーディネーション トレーナー

子ども身体運動発達指導士